L’Andalousie abrite encore, dans ses villages les plus isolés, un patrimoine mudéjar d’une grande richesse. Après la Reconquête, de nombreux artisans musulmans – les mudéjars – ont continué à travailler sous domination chrétienne, développant un art mêlant structures occidentales et motifs d’inspiration islamique. Tours, églises, charpentes et décorations en brique ou en céramique témoignent aujourd’hui de ce dialogue entre deux univers culturels. Dans ces villages, souvent en dehors des circuits touristiques, observez cette transition artistique qui a façonné l’identité architecturale ibérique. Explorer ces lieux avec intermedes.com permet de comprendre comment ces savoir-faire se sont transmis d’une communauté à l’autre, donnant naissance à l’un des styles les plus singuliers du Moyen Âge hispanique.

Architecture mudéjare dans les villages andalous

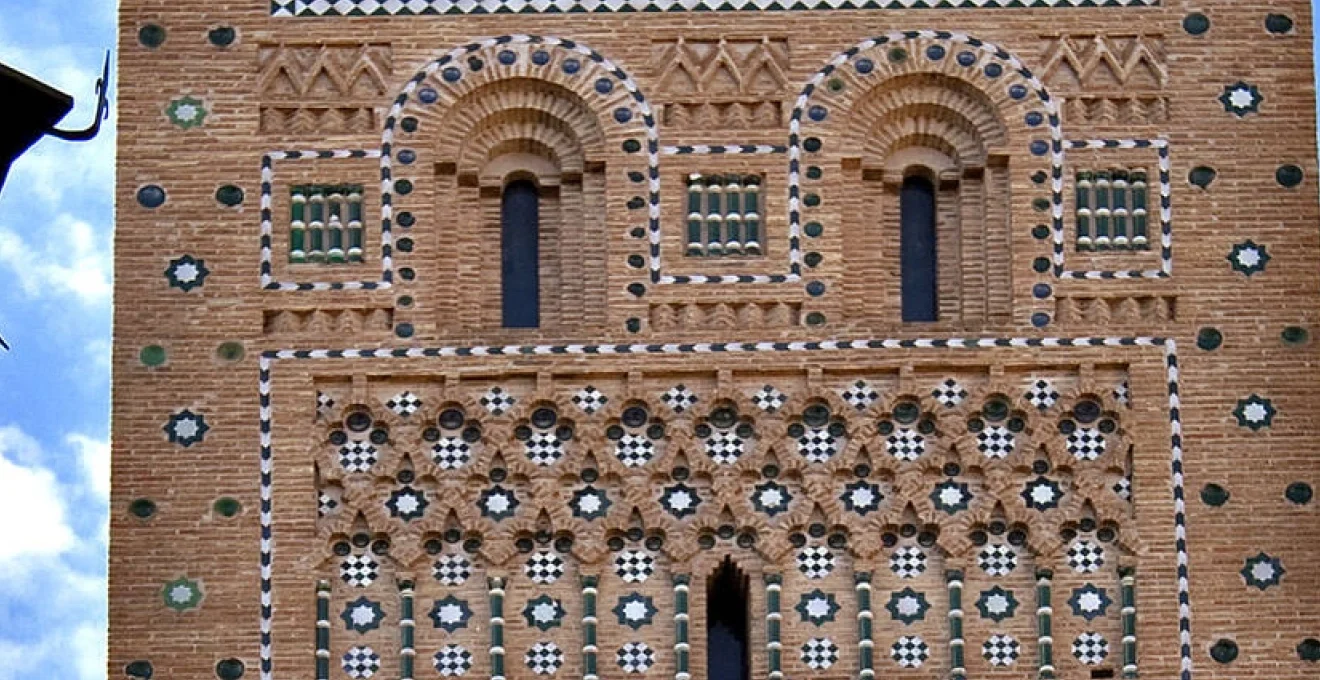

L’architecture des mudéjars en Andalousie s’appuie sur l’usage de matériaux locaux : brique, bois, argile, plâtre, associés à des motifs et techniques hérités d’Al-Andalus. Cette combinaison donne naissance à un style reconnaissable : jeux géométriques, arcs polylobés, plafonds à caissons et façades où la brique sert autant à porter qu’à décorer. On en retrouve encore de très beaux exemples dans des villages restés à l’écart du tourisme, parfois classés comme village blanc typique.

Serón et Vélez-Blanco : la brique en façade

À Serón (Almería), la brique apparente est omniprésente. L’église San Andrés possède un clocher dont les parements alternent briques en relief et panneaux d’argile aux motifs géométriques inspirés des décors almohades. À Vélez-Blanco, l’ancienne mosquée devenue l’église Santa María montre l’usage du sobreavivado : alternance de briques et de mortier coloré, créant un léger contraste. Les angles des bâtiments sont renforcés par des blocs de pierre pour assurer la stabilité, une solution fréquente dans les constructions de brique.

Hornos de Segura : un mélange de codes chrétiens et islamiques

À Hornos de Segura, l’église de la Asunción illustre bien l’adaptation des techniques andalouses aux édifices chrétiens : plan basilical, arcs diaphragmes, voûtes inspirées des qubbas et colonnes réutilisées d’anciens bâtiments. Le portail principal associe un arc polylobé typique de l’art islamique à une décoration adaptée au culte chrétien, preuve du savoir-faire des artisans travaillant entre deux traditions.

Úbeda et Baeza : les grands plafonds mudéjares

Úbeda et Baeza, toutes deux inscrites à l’UNESCO, ont de remarquables plafonds mudéjares dans leurs palais Renaissance. Ces artesonados sont constitués de pièces de bois assemblées sans clous, formant des compositions géométriques complexes héritées des charpentiers andalous. Au palais de Vázquez de Molina, on retrouve des caissons décorés de motifs inspirés des muqarnas et des inscriptions latines dorées, reflet du mélange culturel propre au XVIᵉ siècle.

Priego de Córdoba : la céramique mudéjare

À Priego de Córdoba, la tradition céramique s’est développée autour des azulejos. Les ateliers locaux utilisaient la cuerda seca, une technique qui permettait de tracer des motifs en séparant les couleurs grâce à un trait de manganèse. Dans l’église de la Asunción, les carreaux bleus et blancs forment des compositions géométriques régulières, parfois rehaussées d’un reflet doré, une signature des ateliers hispaniques.

Villages fortifiés mudéjars de Jaén : un patrimoine encore visible

La province de Jaén rassemble plusieurs villages où subsistent des fortifications mudéjares en lien avec la frontière médiévale entre Castille et Grenade. Ces sites montrent comment les techniques défensives d’Al-Andalus ont été adaptées, puis transformées, après la Reconquête.

Sabiote : héritage almohade et transformations chrétiennes

À Sabiote, le château du XVIᵉ siècle réemploie trois anciennes tours almohades, intégrées dans une enceinte retouchée pour accueillir l’artillerie. La muraille mêle pierre, brique et tapial, traces des différentes phases de construction entre les XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Certaines portes conservent des arcs brisés d’inspiration mudéjare associés à des dispositifs défensifs plus tardifs.

Canena : continuité des techniques locales

À Canena, l’ancien château almohade fut remanié à la Renaissance, mais la structure d’origine reste lisible : tour maîtresse massive, citerne souterraine et murs épais caractéristiques de l’architecture de la frontière. Les réaménagements du XVIᵉ siècle respectent les matériaux et méthodes traditionnels, preuve de la longévité des savoir-faire locaux.

Jimena : influences nasrides et Castille

Le système défensif de Jimena combine tours nasrides adaptées aux nouveaux besoins militaires et courtines renforcées en mortier de chaux, une technique issue des ateliers de Grenade. Le village conserve également un quartier d’origine islamique, reconnaissable à son réseau de ruelles irrégulières.

Begíjar : fortifications intégrées au tissu urbain

À Begíjar, les remparts médiévaux englobent château, habitations et anciens ateliers. La tour-porte d’accès, dotée d’un passage coudé, reprend des dispositifs défensifs d’Al-Andalus. Des motifs décoratifs mudéjars apparaissent encore sur la pierre, rappelant l’influence artistique de la région même après la domination chrétienne.

Centres religieux mudéjars dans les pueblos blancos

Dans les pueblos blancos de Cadix et Málaga, de nombreuses églises gardent la trace de leur passé islamique. Souvent construites sur d’anciennes mosquées, elles mêlent structures chrétiennes et éléments décoratifs d’Al-Andalus : arcs polylobés, alfiz, briques apparentes ou azulejos hérités des ateliers nasrides.

Arcos de la Frontera

L’église Santa María de la Asunción conserve le minaret médiéval transformé en clocher, ainsi que des colonnes et chapiteaux islamiques réemployés dans la nef. La transformation chrétienne a ajouté un transept, de nouvelles ouvertures et un retable Renaissance.

Casares

À Casares, village blanc typique, l’église de la Encarnación associe une structure gothique tardive à un portail mudéjar orné d’un alfiz et d’un arc polylobé. L’ensemble reflète la présence durable des ateliers locaux après la Reconquête.

Gaucín

À Gaucín, les restes d’une chapelle mudéjare montrent encore des azulejos à reflets métalliques comparables à ceux produits dans les ateliers de Málaga, avec des motifs géométriques en bleu et blanc.

Frigiliana

L’ermitage de la Virgen de los Remedios possède un plafond mudéjar du XVIᵉ siècle où charpente islamique et peinture chrétienne cohabitent. Les motifs en mocárabes alternent avec des scènes religieuses.

Ronda

À Ronda, les églises du XVᵉ siècle combinent pierre locale, briques décoratives et céramiques. L’église del Espíritu Santo illustre ce mélange avec une façade mêlant arc-boutants gothiques et motifs inspirés de la sebka almohade, ainsi qu’un portail polylobé typique de l’art nasride.

Artisanat mudéjar : céramique, menuiserie et ferronnerie en Andalousie

Dans plusieurs villages andalous, des artisans perpétuent encore des techniques héritées de l’époque mudéjare. Céramique, bois et métal restent les trois domaines où ces savoir-faire se lisent le mieux.

Céramique à Úbeda

À Úbeda, certains ateliers prolongent la tradition des alfareros : azulejos, vaisselle décorée et pièces polychromes réalisées selon la cuerda seca. Les fours traditionnels en brique permettent toujours d’atteindre les températures nécessaires aux émaux caractéristiques de la région.

Menuiserie à Priego de Córdoba

La menuiserie locale est connue pour ses assemblages sans clous, utilisés pour les artesonados — plafonds à caissons typiques de l’art mudéjar. Les bois locaux et les motifs sculptés mêlent influences islamiques et décor chrétien, reflet de l’histoire des ateliers de la région.

Ferronnerie à Antequera

À Antequera, la ferronnerie conserve le goût mudéjar pour les motifs géométriques et végétaux. Les grilles d’églises et les balcons en fer battu reprennent des formes inspirées du répertoire d’Al-Andalus, parfois associées à des symboles chrétiens.

Préservation du patrimoine mudéjar en Andalousie

La conservation du patrimoine mudéjar est devenue une priorité pour l’Andalousie depuis les années 1980. Les matériaux utilisés autrefois — brique, bois, mortier de chaux — étant fragiles, les restaurations actuelles privilégient des méthodes compatibles avec les techniques d’origine. Alcalá la Real et Marchena sont deux exemples de villes ayant bénéficié de programmes de restauration rigoureux, mêlant études préalables, artisans spécialisés et financement régional ou européen.

Alcalá la Real

La restauration de l’Alcazaba a mobilisé historiens, architectes et artisans pour refaire les briques, les enduits et les charpentes en suivant les techniques traditionnelles.

Marchena

L’église San Juan Bautista a fait l’objet d’un long chantier destiné à consolider les plafonds mudéjars et à retrouver certaines polychromies cachées sous les repeints.

Protection juridique

Une partie des ensembles mudéjars andalous est classée Bien d’Intérêt Culturel. Cette protection encadre toute intervention dans les centres historiques. Malgré ces mesures, certaines villes doivent encore lutter contre les pressions immobilières qui menacent les édifices les plus fragiles.

Conservation des stucs

Les décors en stuc, très sensibles à l’humidité et aux variations climatiques, font l’objet de diagnostics précis et de traitements légers à base de chaux ou de consolidants compatibles. Un contrôle continu de l’environnement (température, humidité, lumière) permet de limiter leur dégradation.

Les villages et monuments mudéjars d’Andalousie témoignent d’un héritage artistique unique né de plusieurs siècles de coexistence culturelle. Leur préservation exige des techniques adaptées, mais aussi une volonté collective de transmettre ce patrimoine fragile. Grâce aux restaurations engagées et à la vigilance locale, ces ensembles continuent d’illustrer la richesse d’une histoire partagée entre traditions chrétiennes et islamiques.